Plus de 100 ans de traditions et de modernité

Le club du jeu de Paume de Bordeaux entretient les valeurs et le sport depuis de nombreuses années entre tradition et de convivialité

Un peu d’histoire

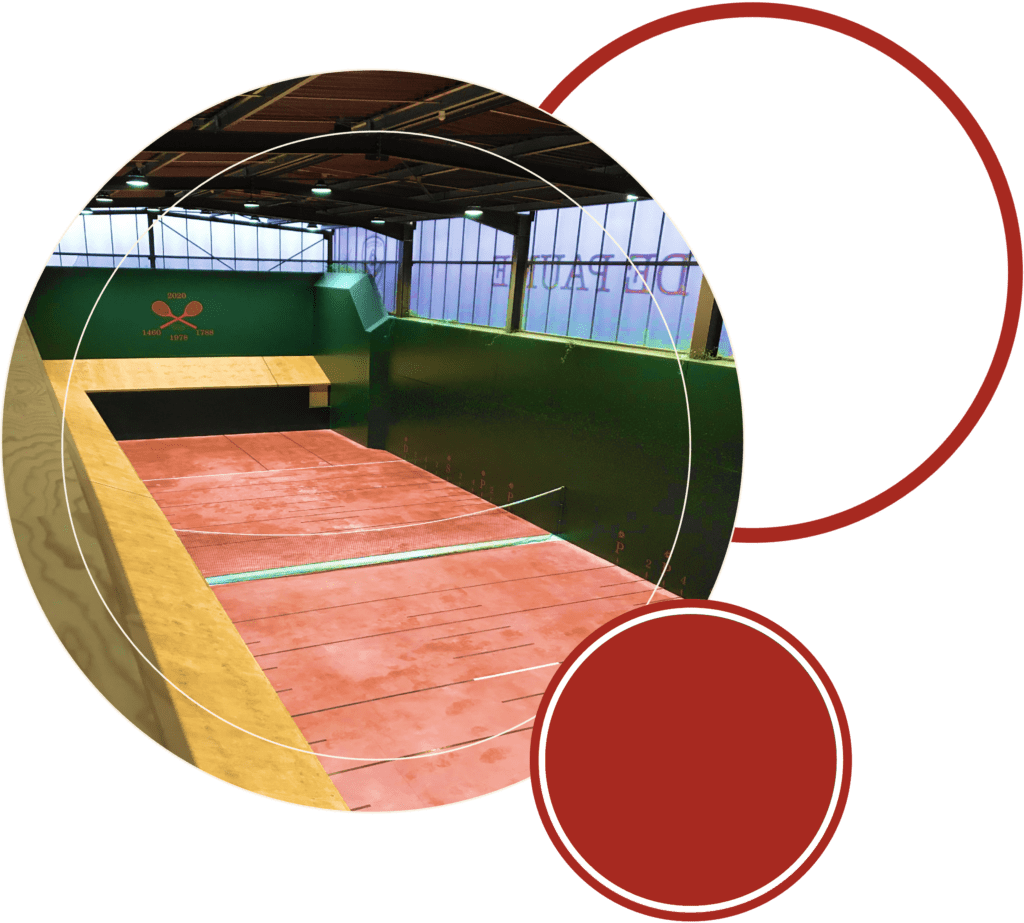

Le jeu de Paume de Bordeaux a une histoire répertoriée commençant en 1460.

La construction du jeu de la rue Rolland en 1788 fut la première pierre de son « histoire moderne ».

Détournée de son usage premier pendant de nombreuses années, c’est en 1879 qu’il retrouve sa destination première.

En 1896 un groupe de joueurs s’en rendent propriétaires et organisent la société sportive. Il fonctionnera jusqu’en 1978.

En 2020, le club a fait le choix de s’implanter à Mérignac pour dynamiser la pratique du jeu de Paume.

Ce qu’on préfère au jeu de Paume ?

Le club compte aujourd’hui 80 adhérents.

80 personnalités françaises et internationales qui partagent leur amour de la Paume.

Le club et ses membres vous garantissent :

– de la convivialité

– de l’humour

– des rencontres

– des apéros

– des tournois

– beaucoup de rires

On pourrait vous parler des heures de notre esprit, chaleureux et convivial mais le meilleur moyen de le découvrir est de venir.

Les règles du jeu de Paume

Découvrez les règles du jeu de Paume et toutes leurs subtilités…